por

Celso Vicenzi*

“Dilma, vai tomar no cu.” Assim, sem eufemismos ou asteriscos. É preciso que a gente leia, com todas as letras, o xingamento. Triste país que confunde protesto com falta de educação e grosseria. Democracia com intolerância e falta de civilidade. O mais alto xingamento público já feito a uma autoridade no exercício do cargo foi endereçado a uma mulher que sofreu torturas e suplícios na ditadura. De onde vem tanto ódio? Dilma não estava na delegação de políticos que vibrou com o anúncio da Fifa ao escolher o Brasil para sediar a Copa 2014. Mas lá estavam, felizes, Lula, Aécio Neves, Eduardo Campos, José Serra, Sergio Cabral e tantos outros. Também estavam felizes e brigaram para sediar os jogos governadores, senadores, deputados e prefeitos de vários estados brasileiros. Marina Silva queria uma sede no Acre. Todos sumiram quando a mídia, com exageros e manipulações, insuflou o ódio contra a Copa. Um único jornal, às vésperas da abertura do evento, admitiu que os gastos com estádios – mesmo superfaturados – correspondiam a apenas uma semana do que se investe em um único setor: o da educação. Por tão pouco, comparado ao tamanho do orçamento do país, por que não poderíamos sediar uma Copa, sabendo que outros benefícios, na mobilidade urbana, aeroportos, segurança e turismo permanecerão? Isso sem falar em ganhos simbólicos, não menos importantes.

Oportunistas e covardes, nenhum dos políticos que estavam em Zurique, em 2007, assumiu, no Itaquerão, a paternidade da Copa. Deixaram, emblematicamente, com uma mulher, toda a responsabilidade. Critica-se o atraso nas obras e o superfaturamento, fatos que acontecem, infelizmente, desde sempre, por todo o país. Por que o espanto, se constatamos, no cotidiano de nossas cidades e estados, empreiteiros envolvidos em superfaturamento de obras? A elite brasileira, ao criticar a corrupção, disfarça, mas cospe no prato em que come. Afinal, quem são os destinatários finais de boa parte da corrupção do país, senão empresários, políticos, parlamentares, e a elite do serviço público nos três poderes?

“Dilma, vai tomar no cu”, diz muito sobre o povo que somos. Não deveríamos estranhar tanto. Apenas vivemos uma era de maior transparência, graças, também, às novas tecnologias. Quem frequenta o Facebook não estranha o nível.

Finalmente, o Brasil se vê no espelho. E não deve estar feliz com o que vê. Mas não dá mais para esconder que vivemos num país racista, machista, homofóbico, violento, desigual, mal-educado e preconceituoso. E não é somente o “outro”, como gostamos de nos defender, o responsável por séculos de sujeira varrida para debaixo do tapete. Poderíamos aproveitar que estamos “deitados eternamente em berço esplêndido”, como diz o hino, e convocar Freud e seus discípulos para uma grande terapia sobre o que se esconde no fundo da alma brasileira. Um povo alegre e hospitaleiro, mas também cruel e violento.

Somos racistas. Fomos a última nação do planeta a acabar com a escravidão. O Brasil foi o país que mais recebeu escravos no mundo – entre três milhões e quatro milhões. Sem contar os mais de 600 mil que morreram nos navios negreiros, antes de pisar em solo brasileiro. Mão de obra que enriqueceu donos de latifúndios e até hoje ajuda a desenvolver o país. Mas que nunca foi indenizada. E ainda tem brasileiro que acha “injusto” assegurar políticas afirmativas (cotas) para que uns poucos consigam escapar do destino de miséria a que são submetidos desde o início da colonização do Brasil.

Segundo pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social, “70,8% das pessoas que se encontram na situação de extrema pobreza no Brasil são negras ou pardas, sendo que esse percentual atinge 77% na região Norte e 75,1% no Nordeste”.

Somos desiguais. O Brasil é o 12º país mais desigual do planeta (já fomos pior, antes dos governos Lula e Dilma). É justamente essa crônica e cruel desigualdade que também nos diferencia nas prisões, ocupadas basicamente por negros (53%) e pobres (41,5% não completaram o ensino fundamental e 69% estão presos por tráfico de entorpecentes e crimes contra o patrimônio). Já os ladrões do dinheiro público, os ladrões de colarinho branco, responsáveis em boa parte por se apropriar de recursos que poderiam melhorar a vida das camadas mais pobres, esses continuam livres, leves e soltos.

Somos homofóbicos. Pesquisa do Grupo Gay da Bahia registrou o assassinato de 312 gays, lésbicas e travestis brasileiros em 2013. Nos últimos quatro anos, o número cresceu 14,7%. Segundo o estudo, o Brasil é campeão mundial em homicídios de homossexuais. De cada cinco gays ou transgêneros assassinados no mundo, quatro são brasileiros.

Somos machistas. Na propaganda, nos estereótipos, na política, em todos os setores da atividade humana. Vale a regra, não as exceções. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) informa que 58,5% dos entrevistados concordam com a ideia de que, se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. Num país que não fosse tão machista, certamente as mulheres teriam mais oportunidades na política. No entanto, apesar de termos uma presidenta, nos 5.570 municípios brasileiros, segundo o IBGE, apenas 12% elegeram prefeitas. Somente 13,3% são vereadoras. Estudo da União Interparlamentar (IPU), com sede na Suíça, entre 190 países, classificou o Brasil em 158º lugar, com 8,6% de mulheres no Parlamento.

Somos violentos. Na distribuição de renda, na segregação, na discriminação, no preconceito. E tudo isso se reflete nos índices de roubos e assassinatos. Foram cerca de 50 mil assassinatos em 2012, número superior a muitas guerras no planeta. Somos o 7º país mais violento. E tentar resolver somente pela repressão não resolve. Já somos o 4º país com a maior população carcerária.

Somos preconceituosos. O preconceito está presente na linguagem, no ideal de beleza para as mulheres, na ridicularização e desrespeito aos homossexuais, na maneira como lidamos com pobres, negros e nordestinos. Estudo com as classes A e B mostrou que metade desses jovens prefere frequentar locais com pessoas do mesmo nível social. Para 17% deles, pessoas mal vestidas deveriam ser barradas nos shoppings. Eles também gostariam de elevadores separados e produtos para “ricos e pobres”. São os mesmos que não querem que metrôs passem por bairros de classe alta. E, no entanto, 70% das mulheres das classes A e B admitem já ter comprado produto falsificado (pirata), contra 50% das mulheres da classe C.

Mas somos, também, um país alegre e solidário, que empreendeu nos últimos anos a maior ascensão social do planeta. De 2005 a 2011, mais de 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza e ascenderam à classe C. Segundo o Banco Mundial, junto com o Chile, somos o país com maior mobilidade social na América Latina. O Brasil é apontado como um dos países mais empreendedores do mundo, ocupando a quarta posição entre 54 nações analisadas (Global Entrepreneurship Monitor 2011).

O país possui um dos melhores sistemas bancários do planeta, é a quarta maior democracia do mundo e está na vanguarda em matéria de sistemas eletrônicos de votação, com resultados de eleições nacionais saindo em menos de 24 horas. Apesar das deficiências, possui o maior sistema público de saúde do mundo, é líder na realização de transplantes gratuitos e tem o melhor programa de combate à Aids, reconhecido pela ONU. O SUS, mesmo sem os recursos necessários, realiza gratuitamente, por ano, mais de 1 bilhão de procedimentos de atenção básica e 85% de todos os procedimentos de alta complexidade, entre tomografias, sessões de hemodiálise, quimioterapia etc. A ONU cita o Bolsa Família como exemplo de política pública na área de assistência social. Não faltam, portanto, exemplos positivos.

Talvez não precisemos mesmo recorrer a Freud ou deitar em divã de psicanalista. A melhor explicação para quem somos é também de um brasileiro, apaixonado por seu país, o antropólogo, educador, escritor e político Darcy Ribeiro, em O povo brasileiro: “Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles negros e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e brutal, que também somos. Como descendentes de escravos e de senhores de escravos seremos sempre servos da maldade destilada e instilada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista.”

* * * * * *

Celso Vicenzi, jornalista, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, com atuação em rádio, TV, jornal, revista e assessoria de imprensa. Prêmio Esso de Ciência e Tecnologia. Autor de “Gol é Orgasmo”, com ilustrações de Paulo Caruso, editora Unisul. Escreve humor no tuíter @celso_vicenzi. “Tantos anos como autodidata me transformaram nisso que hoje sou: um autoignorante!”. Mantém no NR a coluna

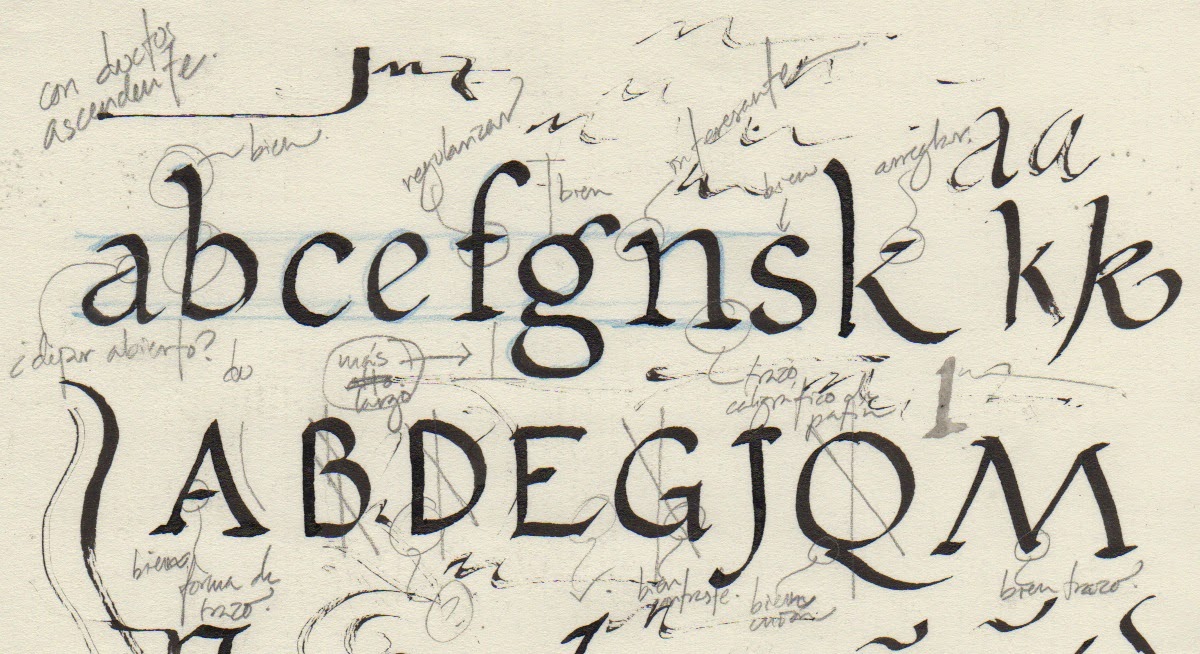

Letras e Caracteres.